Arranca la COP30 en Brasil: transición energética, deforestación y los desafíos que definirán el futuro climático

Arranca la COP30 en Brasil: transición energética, deforestación y los desafíos que definirán el futuro climático

La Amazonia recibe a la comunidad internacional para la COP30. Mientras el anfitrión Lula da Silva presiona por una hoja de ruta que abandone los combustibles fósiles, la cumbre enfrenta un panorama complejo. “En un mundo cada vez más aislado es necesario revalorizar estos espacios”, dijo Hernán Giardini, de Greenpeace, a El Observador USA.

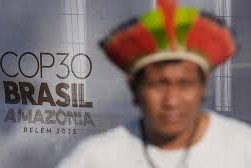

Belém, capital del estado de Pará y corazón de la Amazonia, se convierte este lunes en el centro de las negociaciones climáticas globales al dar inicio a la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) sobre el Cambio Climático de la ONU. Durante dos semanas, líderes, representantes y organizaciones sociales de todo el mundo se reunirán para debatir los pasos cruciales para enfrentar la crisis climática, en un contexto marcado por la urgencia de la acción y la sombra de un panorama geopolítico complejo.

Del 10 al 21 de noviembre, Brasil recibe a la comunidad internacional para una cumbre con una agenda que se prevé multitemática y densa. Se espera que la COP30 aborde una gran diversidad de puntos, incluyendo el balance de la primera década del Acuerdo de París, la protección de los bosques y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros temas.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión del encuentro, aprovechó la Cumbre de Líderes previa a la COP para dar una señal política destinada a orientar los debates. “El mundo debe dejar atrás el modelo de uso intensivo de energías fósiles si quiere salvar el planeta”, sostuvo, al volver a situar la salida progresiva de los combustibles fósiles en el centro del debate, siguiendo el acuerdo alcanzado por las naciones en la COP28 de la ONU en Dubai hace dos años.

“El planeta no soporta más el modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles”, declaró el presidente y subrayó la necesidad de que esta COP30 establezca una hoja de ruta para reducir la dependencia de los hidrocarburos.

Transición energética y adaptación

“Uno de los principales pilares de la agenda de esta COP es la transición justa, es decir, el necesario proceso de abandono de los combustibles fósiles y el avance hacia las energías renovables”, explicó Enrique Maurtua Konstantinidis, especialista en política ambiental, asesor internacional de delegaciones latinoamericanas en múltiples COP y orador del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en diálogo con El Observador USA.

En este proceso, la justicia implica que “la transición no deje a nadie atrás, que no sea simplemente cerrar una fábrica y que la gente se quede sin trabajo”. Sin embargo, Maurtua advirtió que la conversación se vuelve “delicada” cuando ciertos países utilizan este argumento como "una excusa para que nada cambie”.

“Es verdad que hay países, como Ecuador o Arabia Saudita, que dependen genuinamente del petróleo y no se les puede pedir que lo abandonen de un día para el otro. Pero es necesario que medir entre la diversidad que existe en las economías de los países y que efectivamente ocurra la transición”, sostuvo.

El jefe de la ONU para el clima, Simon Stiell, apeló a los datos para mostrar que la transición ya está en marcha. “El año pasado se invirtieron dos billones de dólares en energías renovables, el doble que en combustibles fósiles. Y el 90% de la nueva capacidad energética mundial fue renovable”, dijo Stiell.

Maurtua, un experimentado representante de organizaciones de la sociedad civil con 18 cumbres en su haber, agregó que otro de los temas centrales para esta COP será concretar el Objetivo Global de Adaptación, un pilar del Acuerdo de París que busca mejorar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático a nivel mundial.

Su propósito es servir como un marco unificador para impulsar la acción política y el financiamiento para la adaptación, de manera similar a la mitigación, estableciendo objetivos específicos y medibles y apoyando a los países en desarrollo.

A 10 años del Acuerdo de París

Este año se conmemora el décimo aniversario del Acuerdo de París, en el cual se estableció la meta global de mantener el calentamiento por debajo de los 1,5 ºC. En el marco de este acuerdo, cada país debe actualizar sus compromisos climáticos, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), cada cinco años, y este es el año de su presentación.

Sin embargo, la cumbre se inició con serias demoras en estas entregas. Antes de que comenzara la COP30, poco más de un tercio de los 195 países habían presentado formalmente sus nuevos objetivos, según el seguimiento de analistas del Instituto de Recursos Mundiales.

La situación es preocupante no solo por la falta de entregas, sino por la baja ambición de las ya presentadas. Los resultados fueron considerados desalentadores: por ejemplo, China, el mayor emisor global, se comprometió con un objetivo de reducción de emisiones de apenas 7% a 10% para 2035.

En este contexto, la ONU ya admitió que el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 ºC respecto a la era preindustrial no se cumplirá. El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció que es “inevitable” y que acarreará “consecuencias devastadoras” para el mundo. Sin embargo, sostuvo que aún podría ser posible superarlo temporalmente y luego reducir las temperaturas a tiempo para volver a 1,5°C para finales de siglo, pero esto requeriría un cambio de rumbo en la COP30 y más allá.

“Aunque los compromisos actuales presentados por los países no están alineados con la meta de limitar el calentamiento a 1,5C, se espera que la COP30 envíe una señal clara a los Estados”, dijo Maurtua.

Y aclaró: “Que se supere el objetivo no es algo nuevo, pasa todos los años. Sin embargo, a pesar de esto, el Acuerdo de París sí está funcionando y cada compromiso que se presentó es mejor que el anterior”.

Fondo para los Bosques Tropicales

Reunidos en Belém, en el corazón de la mayor selva tropical del planeta, la preservación de los bosques estará en el centro de la agenda. Lula da Silva aprovechó su posición de anfitrión para impulsar la creación de un nuevo mecanismo financiero: el Fondo para los Bosques Tropicales (Tropical Forever Forest Facilities).

Este fondo busca reunir 125.000 millones de dólares para la lucha contra la deforestación. Según AFP, Noruega ya anunció una inversión de 3.000 millones de dólares, mientras que Brasil e Indonesia comprometerían 1.000 millones cada uno. Francia, por su parte, aportará 575 millones de dólares.

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Andino, dijo a El Observador USA que, si bien esta propuesta no es un “ítem de la negociación diplomática formal de la ONU, genera una gran expectativa y es un reflejo de la atención internacional sobre la protección de la selva tropical”.

A pesar de que los gobiernos prometieron en 2014, y ratificaron en la COP26 de 2021, poner fin a la deforestación para 2030, la pérdida de bosques sigue siendo masiva. Según la ONG Climate Focus, en 2024 se perdieron 8,1 millones de hectáreas forestales.

“Desde Greenpeace esperamos que en esta COP30 se formule un plan concreto de cómo alcanzar la meta ya acordada de deforestación 0 al año 2030”, dijo Giardini.

“Lo que vamos a estar exigiendo en un plan que incluya, entre otras cosas, el financiamiento, el monitoreo de la desforestación y los mecanismos para frenar las causas de la desforestación, como puede ser el avance del agro y de la ganadería”, agregó el integrante de Greenpeace. La organización llevará a una delegación de cerca de 100 personas y realizará actividades paralelas a la cumbre.

Participación ciudadana y un panorama geopolítico complejo

Después de tres ediciones consecutivas celebradas en países con restricciones a la protesta (Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán), y luego de los desafíos impuestos por la pandemia de covid-19, la cumbre de Belém genera una gran expectativa. El foco está puesto en la amplia participación de los pueblos originarios y la fuerte movilización de la sociedad civil.

“En la COP las negociaciones no dejan de responder a cuestiones políticas, por lo que una amplia participación de la sociedad civil funciona también como capital político para poder avanzar en determinadas medidas”, explicó Maurtua.

En ese sentido, se organizará un Foro de los Pueblos del 12 al 16 de noviembre, para exigir una mayor inclusión del conocimiento y las necesidades indígenas en las negociaciones y habrá una gran marcha por el clima el 15 de noviembre.

El encuentro en Belém se desarrolla en un complejo panorama geopolítico, marcado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Con su famosa consigna “drill, baby, drill”, Trump retiró nuevamente a EEUU, el segundo mayor contaminante del mundo después de China, del Acuerdo de París, intensificando la incertidumbre global.

No obstante, Maurtua sostuvo con optimismo que la experiencia histórica, como durante la primera presidencia de Trump, demuestra que “la acción climática sigue adelante sin que importen los liderazgos políticos coyunturales”.

Multilateralismo y diplomacia

Si bien la agenda inicial es amplia, Giardini explicó que por lo general durante el desarrollo de la cumbre, un tema puede cobrar mayor relevancia y otros pueden estancarse. “Dado que las decisiones se toman por consenso, el proceso de negociación es inherentemente complejo. El aspecto positivo de esto es que todos los países asumen el compromiso; el negativo, que a veces el acuerdo resulta ser poco ambicioso o lavado”, explicó.

Y agregó: “Suele haber una mirada negativa sobre estas cumbres y la diplomacia, por la lentitud de los avances, pero la realidad es que tampoco hay algún mecanismo hoy de multilateralismo global que lo supere. Y sino la alternativa es que cada país haga lo que quiera. En un mundo cada vez más aislado es necesario que revalorizar estos espacios”.

Diario EL OBSERVADOR -Montevideo - URUGUAY - 10 Noviembre 2025